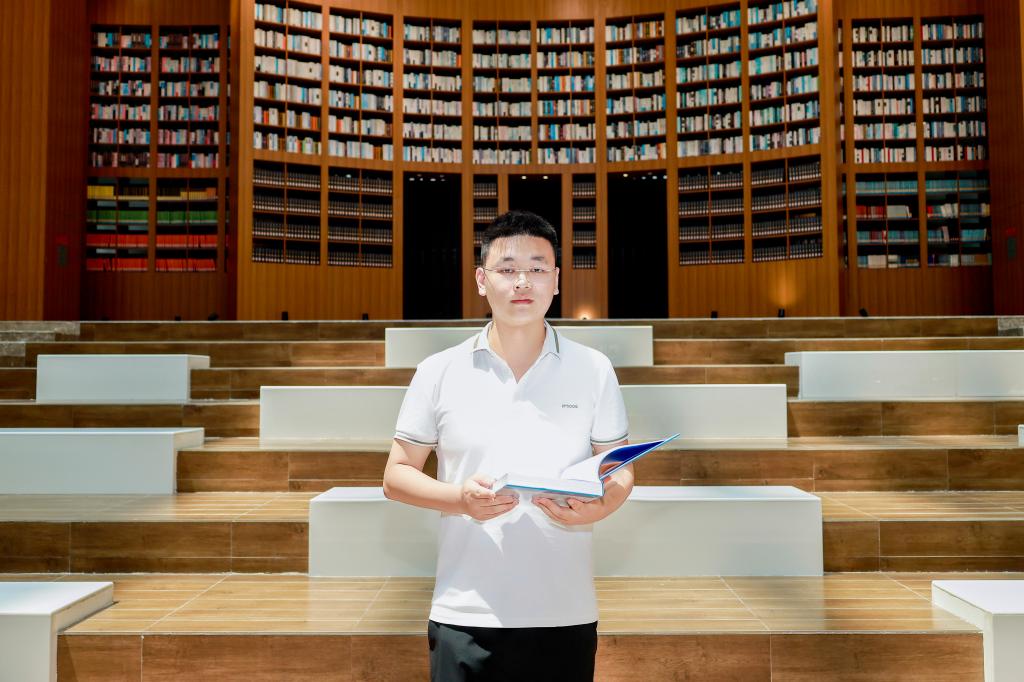

陈泓帆,我校2017级食品质量与安全本科生、2022级食品加工与安全专业硕士研究生,硕士求学期间发表30余篇论文,成功升入大连工业大学,攻读轻工技术与工程专业博士研究生。

研究生毕业后,他入职某省属事业单位,捧着众人艳羡的“金饭碗”,他却毅然选择继续踏上学术之路,“我只希望在我更擅长的领域,能够多对社会、对国家做出一点点贡献。”

“脚踏实地”是陈泓帆总结的学习秘诀。细数过往,陈泓帆的每一步都走得坚实有力。

初遇科研:埋下梦想种子

中学时代的陈泓帆,学习成绩处于班级中游。他不擅长记忆与背诵,所以部分科目成绩并不理想。然而,化学和生物两门理科课程却是他的钟爱。这份热爱为他后来的学术梦想埋下了种子。

2017年,陈泓帆考入太阳成集团tyc122cc入口食品质量与安全专业。选择这个专业,正是源于他对生物和化学的浓厚兴趣。但开始大学阶段的学习后,他发现这时的生物、化学知识与高中阶段所学大不相同,在迷茫与不安中,他只能一点点地从书本中“啃”下这些知识。

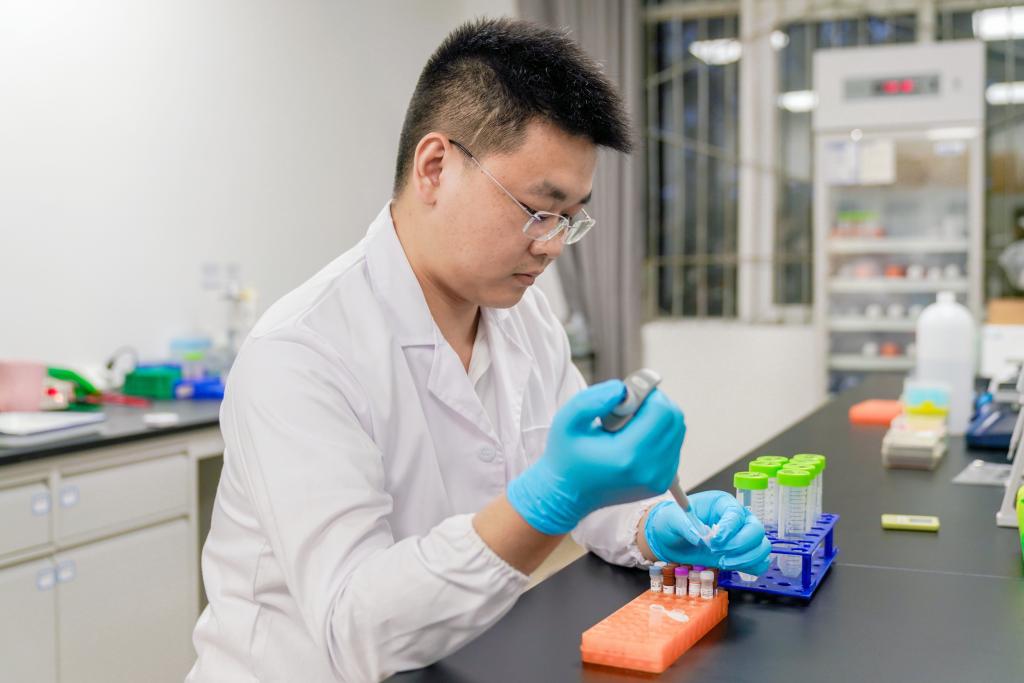

大二那年的“遇见”改变了陈泓帆的人生轨迹。当时,赵志平教授因科研工作需要面向全院招募学生,陈泓帆第一时间报名进组。初入实验室,陈泓帆从实验室的安全规范这些最基础的知识学起。作为实验室的“新兵”,每次实验前,他都认真准备实验试剂与设备,研究实验方案,了解操作步骤和计算方法。

在实验过程中,陈泓帆也经历过挫折。有一次做实验需要使用有毒性的试剂。按照要求,操作前必须检查通风橱的运行状态,以确保能够快速排出实验操作时产生的气体,但他疏忽了这一点。实验过程中,试剂因高温极速挥发,但通风橱的排气速度不及挥发速度,导致整个实验室充满异味。这次教训让他意识到:食品安全研究容不得0.01%的误差。事后,他认真研读相关国家标准手册“补课”,避免再犯类似的低级错误。

在本科阶段,他跟随赵老师参与了多个食品风味物质分析、微生物代谢等方向的课题。大多属于辅助性工作,陈泓帆跟着老师和师兄师姐们,帮助他们做实验、记录数据、分析数据、撰写论文前言。这些看似在课题组里“打杂”的经历不仅让他掌握了食品检测和分析的基础技能,更坚定了他走上科研之路的决心。

厚积薄发:成长为科研达人

“成功没有捷径,唯有脚踏实地。”这是陈泓帆接触科研以来的心得,也是他从事科研的自我警醒。自大二起,他六年如一日地扎根实验室,凌晨修改论文,寒暑假坚守实验室成为他的常态,支撑他的是“勤能补拙”的信念。

进入硕士阶段,陈泓帆正式成为一名“科研人”,也面临着更多的挑战。在食品领域,酯类物质堪称食品风味的“魔术师”,能为食物带来果香、花香等愉悦香气,同时还能提升食品的整体风味品质。它们通常来源于醇和酸在非酶催化下的酯化反应以及微生物作用下的酶催化酯化反应。陈泓帆的许多科研任务就是探寻酯类物质的生成和调控机制,从而精准地调控食品风味,提高风味稳定性。

在一次风干香肠风味物质的实验中,陈泓帆所在课题组经前期研究发现:往肉馅里添加类球红细菌粗提物后,香肠的酯类物质种类和含量显著提升。酯类物质含量的提升会使香肠的果香、花香或甜香等愉悦风味更突出,在改善整体风味品质的同时,使风味更加稳定,增强消费者喜爱度,使市场接受度更高。

为了分析这种变化的潜在机制,他和团队成员首次使用“非靶向蛋白质组学技术”的方法来进行分析,就像给人验血一样,通过质谱技术,对类球红细菌粗提物中的蛋白质组成进行全面的鉴定分析。蛋白质组学数据量大,且是实验室团队首次接触蛋白组学,使得数据分析尤为缓慢。陈泓帆和伙伴们深入分析研究类似的论文,采用多种数据分析方式进行分析,确保数据分析结果科学有效,为后续论文的撰写提供科学依据。那段时间,他每天泡在实验室,虽然疲惫,但当看到实验结果逐渐清晰时,满满的成就感油然而生。这次实验的相关成果发表在SCI中科院一区TOP期刊Food Chemistry:X上。

2023年,是陈泓帆研究成果“爆发”的一年,这一年他作为负责人或参与的共有13篇论文发表,其中9篇是他独立撰写。他经常忙到凌晨两点,写稿改稿。发表研究生时期第一篇论文时,前后修改了七八遍。当时研究的是不同年份长期发酵大头菜挥发性风味物质的对比分析。当审稿人觉得实验数据不够支撑实验结论时,他会立即加深数据分析深度,在实验研究中增多元统计分析结果。在写一篇关于香肠风味的研究时,按照审稿人的要求详细说明了样品制备、实验和数据分析的相关细节信息。面对“分析不够深入”这类较笼统的意见,他会系统查阅大量文献,并通过引入相关性分析等方法提升论文深度。“改论文时绞尽脑汁地琢磨、一字一句地修改是我的常态。”陈泓帆说道。

赵志平教授说起弟子:“陈泓帆是我带过最踏实的一个研究生,他三年里从二等、一等奖学金到国家奖学金,再到四川省优秀毕业生,每年都在进步。”谈及陈泓帆的科研能力时,赵老师说:“他的执行力非常强,经常工作到凌晨一两点修改论文,这种专注和投入在年轻学者中很难得。即使参加工作后,他依然保持着科研状态,把未完成的论文坚持写完,这种治学态度令我十分感动。他不仅科研能力突出,更重要的是拥有解决问题的独立思考能力,这在他未来的学术道路上会发挥关键作用”。

跨界突破:重返学术的勇气

硕士毕业后,陈泓帆入职了某省属事业单位,拥有了一份旁人眼中的“金饭碗”:双休、不常加班、工作稳定,甚至能“一眼望到退休”。陈泓帆所在单位主要负责全省食品生产、流通和餐饮环节的食品安全检查。他所在的科室主要负责流通环节的体系检查、飞行检查,以及农贸市场的等级评定。然而,这份稳定的工作并未磨灭他的学术热情,在八小时外,他依然坚持完成未发表的论文。

“我比较想在高校或者科研院所工作,但是这些地方现在基本要博士起步才行。”从大二到研三,多年的学术经历让陈泓帆逐渐喜欢上了科研工作,但从现实层面来讲他清楚地知道高校和科研院所的入职门槛,博士学历已经成为“刚需”。陈泓帆的面前出现了两条路,一条是安于现状,捧着现在这一份“香饽饽”工作,继续沉溺在“舒适区”中;另一条,则是要放弃这一份众人艳羡的“美差”,去寻觅人生中更多的可能性,重新踏上学术之路。

“我其实是犹豫过的。”陈泓帆笑着坦白道,“现在的单位平台其实很高,而且我也不知道四年后我还能不能找到这样的工作。”对于这位只有二十多年人生阅历的学生面前,出现了要在“稳定”和“理想”中做出选择的人生难题,这份抉择的重量让陈泓帆不得不从身边的“良师”与“益友”身上找寻答案。

陈泓帆和导师赵志平教授

赵志平教授非常赞同他读博的想法,并和他分享自身经历鼓励他继续深造:“因为我就是本硕博读下来,再到博士后,然后再去德国留学了两年多,我觉得这些专业背景还是非常重要的。”好友们也在聚餐时鼓励他“别让‘稳定’困住20多岁的自己”。

最终,在“良师”与“益友”的建议下,陈泓帆下定决心考博。考博需要准备申请表、专家推荐信、个人陈述书以及毕业证学位证等材料,其中三名专家的推荐信和博士生名额尤为重要。此前寻找博导时,很多老师指导的学生名额很少,一年两年才一个。而这一次似乎是“天时地利”,大连工业大学不仅师资力量和设备条件出色,且他的意向导师还有名额。虽然需要从食品加工与安全专业跨考到轻工技术与工程专业,但陈泓帆决定抓住机会。

为了帮助陈泓帆顺利通过面试,赵志平教授亲自为他定制了模拟面试计划。在晚上无人的办公室,组织了4轮模拟考核,从英语答辩到研究规划逐一打磨。“英语问答模拟了三四次,状态才逐渐好转。”陈泓帆坦言:“食品与合成生物学看似跨度大,但底层逻辑相通。”本科与硕士期间扎实的科研功底是他最坚实的后盾。

收到博士录取通知的那个晚上,他感受到的更多是踏实。“其实选择读博,也是想实现自己的个人理想吧,毕竟人这一辈子也就几十年,我希望这几十年我能够对社会对国家做出一点贡献。”

未来可期:让科研“落地”惠及民生

他说,从硕士到博士,是从“问题发现者”到“产业联结者”。这位在同学眼中“话少”、但“做事认真”的“大男孩”即将开启属于自己的博士生涯。陈泓帆将研究方向锁定在透明质酸的生物合成。透明质酸在医疗美容领域用于填充、保湿及皮肤修复,在化妆品中作为保湿成分,还在眼科手术、关节疾病治疗等医药方面发挥重要作用。他主要聚焦小分子量透明质酸的生物合成和改性,旨在提高透明质酸的功能活性和透皮吸收率。虽然透明质酸在医药和化妆品方面应用广泛,但他的研究并非直接针对化妆品,而是通过基因工程技术构建高产不同修饰的低分子量透明质酸细胞工厂,提升透明质酸工业化生产水平及其应用价值。“科研最终要服务社会,让越来越多的人因我的研究受益,这是我一直以来的目标。”谈及规划,陈泓帆坚定地说道。

回忆六年的成长之路,陈泓帆说,正是因为有着成大的托举,才让他能够站上更为广阔的学术舞台,“成大的校园环境在川内堪称首屈一指,科研氛围也愈加浓厚,专业的科研仪器设备配齐配全,各种学术讲座、研讨会都在激发我们对专业的思考。看到自己的母校进步,我打心底里开心。”

学习的能力和老师、同窗间的情谊是他在成大的这七年最大的收获。这七年,他培养起了课题设计、试验检测、数据分析、论文撰写等各方面的能力,待人接物更成熟,性格更沉稳。这七年,他收获了坚不可摧、互帮互助的情谊。赵老师的教育与培养、同门的鼓励与支持、室友的帮助与关心,七年的求学时光将是他内心深处难以磨灭的永恒记忆“赵老师真的帮了我很多,研究上、生活上、做人上都给了我很多建议,赵老师多年的影响也是我读博最重要的原因……与同学之间的趣事就更多了,一起做饭、一起做实验、一起打牌,我觉得哪怕以后可能联系不会像现在这样频繁,但这些年的时光是我这一辈子都不会忘怀的。”

站在人生新的起点,陈泓帆深知未来的博士之路会有更难的课题、更高的山峰,决定用脚踏实地的每一步,走出属于自己的光。“科研是一场漫长的马拉松,我会继续努力,不断前行。”