时值抗战胜利80周年,新中国76周年华诞,党委宣传部(新闻中心)特别策划“我与祖国共成长”主题报道。

他是曾驻守唐古拉山16年的退役军人张军老师,

他是与国家发展同频,入局低空经济的创业校友代表周小明,

她是成大发展亲历者,从教30年的老教师代表沈岚,

他是热爱传统非遗文化,誓作传承者的学生代表,

她是服务世运会,展示中国形象的“小青椒”代表,

她是来自新疆喀什、三代扎根奉献的少数民族学生代表,

他们讲述自身所见所感所历,畅谈大时代下个人的发展变化。

让我们以文字为引,走进个体的故事,倾听历史的回响,感受个体与祖国的同频共振。

驻守唐古拉山16年 我将青春融进祖国河山

张军,退役军人,2008年12月入伍,现就职于党委武装部(保卫处)治安科。

位于青藏高原腹地的青海格尔木市唐古拉山镇,平均海拔约4700米,氧含量不足内地一半,在这里生活,和内地相比,相当于负重50-60斤,爬楼梯、跑步等简单的动作都会让人呼吸困难、双腿发软。在这被称作“生命禁区”的地方,我驻守了16年。

初上高原,头痛、失眠是家常便饭。面对凛冽的寒风和身体不适,我曾想过放弃,但当我看到身边皮肤黝黑、嘴唇干裂却依然目光坚定的老兵时,退缩的念头便瞬间烟消云散。在与战友一次次顶着风沙完成巡线任务后,我渐渐习惯在严寒中呵出热气站岗放哨,把不良情绪转化为主动守护这片土地的自觉。这是军旅生涯赋予我最宝贵的成长。

我曾担任副班长、班长及党内职务,荣获“优秀士兵”三次、“优秀士官”四次和三等功一次,等等。这些功勋的背后,离不开前辈们的领路。在噪音震耳、面对面说话都要靠吼的工间里,老班长、老同志一丝不苟地巡查每一台机器,在零下三十多度的严寒中,他们跳入油坑堵漏焊接。前辈的行动潜移默化地影响着我,我明白,真正的坚守不是一时的热血,而是在漫长岁月中对职责的担当。

印象最深的是,有一年临近春节,我接到管道腐蚀穿孔的消息,和战友连夜冒雪赶往现场。汽油泄露如一片汪洋,我们挥动钢钎、铁锹不停挖掘,寻找漏点,全身被油浸湿,连续作战半个月,才成功修复管道。正是这样十年如一日的磨砺,让我成长为一名合格的军人,也渐渐成了老班长的模样——深爱这片土地,甘愿在这里奉献青春。

家人的支持,给予了我坚持的力量。父亲常对我说“当兵就要有当兵的样!”;四岁半的儿子也为我感到骄傲,学我站军姿、敬军礼,在学校也被老师称作“小军人”,担任校内升旗仪式的护旗手。我希望他将来能像我一样,有担当、能吃苦、懂奉献。

退伍后回归生活,我常常惊叹生活的智能与便捷:一部智能手机即可走天下。九三阅兵,让我为祖国日益强大的综合国力感到无比自豪!正是代代边防军人“宁让生命透支,不让使命欠账”的牺牲与奉献,才守住了和平底线,为国家赢得发展时间。

今天年轻的战友已告别凿冰取水、缺氧前行的军旅生活,净化水、制氧机全覆盖,这些巨变印证着国家从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃!愿祖国早日统一,第二个百年奋斗目标如期实现!

从“蓉漂”到“镇漂” 我的天空之梦与祖国共成长

周小明,川翔彭智航科技有限公司董事长,2004级电子信息工程专业校友

作为彭州“天空之眼”国家级民用无人驾驶航空试验基地的创始人,现在我常常站在彭州龙门山脉的山头上,看着各类无人机在专属空域里穿梭试飞。想起自己从城市“蓉漂”到返乡创业的历程,想起祖国低空经济从无到有、从试点到国家级基地的发展脉络,我更真切地感受到中国式现代化建设中,我们这代创业者与祖国同频共振的奋进脉搏。

2007年从成大毕业后,我入行从事航空器部件维修和无人机研发工作。那时的成都,企业无人机试飞要经历复杂的审批流程,申请空域得排队一周,一天只能飞几个小时。这种行业“痛点”,让我萌生了一个念头:在家乡彭州建一个无人机专用试飞基地。

2017年,彭州市“群雁还巢”人才政策点燃了我的返乡梦。我卖掉在成都的房子,回到桂花镇鹿坪社区,在几个集装箱和一顶帐篷的基础上,创立了四川天空之眼科技有限公司。2017年12月8日,“天空之眼”拿到了西南地区首个民用无人机飞行空域批文。这背后,是低空经济政策的破冰——四川省出台《民用无人驾驶航空器安全管理暂行规定》,让行业发展有章可循。

创业初期异常艰难,最窘迫时账户里剩18500元,但我心里攒着一股不服输的“牛劲儿”,在彭州市政府的政策帮助下,我咬牙坚持下来。从那以后,基地迎来了跨越式发展。2022年,“天空之眼”获彭州市政府注资,升级为四川翔彭智航科技有限公司,同年8月获批国家级民用无人驾驶航空试验基地。如今,基地已建成8大功能区,入驻企业超140家,还拥有全国首个“无人机4S店”,实现了从研发、测试到销售、服务的全产业链布局。

更让我自豪的是,我和母校太阳成集团tyc122cc入口的缘分延续到了低空经济领域。我们合作开展无人驾驶航空器操控技术培训,共建就业实习基地,把“飞手”培养和产业需求紧密结合。看着学弟学妹们在基地里操控无人机的身影,我仿佛看到了低空经济的未来。

从城市“蓉漂”到家乡“镇漂”,从几间集装箱到国家级基地,我的创业路只是祖国低空经济发展的一个缩影。回望这段创业历程,我愈发明白:个人的梦想应始终与祖国的发展同频。如今,无人机在农业巡检、物流配送、应急救援等领域的应用越来越广,“天空之眼”正见证着中国式现代化的科技活力。而我,将继续在这片天空下,和祖国一起飞向更高远的未来。

从教30年,亲历成大发展 倍感“育人”责任之重

沈岚,外国语学院副教授,文学硕士

从位于成都北站东一路的300亩校园到如今占地2500余亩的现代化大学,从专科院校到硕士点覆盖全部学科……我自1996年4月入职后亲历了成大的每一次变化和发展。在各届校领导班子的带领下,师生们共同努力,学校的综合办学实力不断提升,社会认可度和美誉度大大提升。

近30年来,党和国家的教育政策不断调整,基层学校的教育理念从传统“应试教育”向“素质教育”“以学生为中心”转变,更注重学生全面发展、个性培养与实践能力提升。我也努力做到教学理念因时而进。

我始终思考着“如何成为一名称职的、对学生有帮助的教师?”。随着时代的发展,学生的代际差异明显,我在和学生们的交流中发现,他们需要的老师不再是传统意义上的教师,这提醒我对教师职业、角色和作用的思考和调整。要想成为合格的、对学生有助益的教师,必须提高专业的知识层次和认知高度,需要有终身学习终身钻研的意识与信念。

2003年,我下定决心考研,历经6个多月的准备,最终被电子科技大学外国语言学及应用语言学专业录取。从2006开始,我在教学中注重从“教书”为主向重“育人”转变。我很享受和学生们像朋友一样交流,鼓励他们慢下来、自在地表达,在充分了解、理解、看见、懂得的前提下,针对性地给予引导督促。从课本知识到时事热点,再引申至人生经历的引导,鼓励学生们内观自己,激发他们多维度思考。许多毕业多年的学生如今回校,和我分享他们的近况,真诚地感谢曾经的开导和鼓励,这也激励我更好地立德树人,享受教师这个职业赋予我的价值感。

今年8月下旬,成大跻身67所新增推免资格高校备案名单,正式获得推免资格,这意味着学校的综合评估得到了业内的认可,也激励着师生们奋发向上,再创新高。未来,我将继续提升自我,从更专业的角度对学生有所裨益。

塔里木河记得它的“筑坝人”

赛尔威娜孜·麦麦提吐逊,文学与新闻传播学院2025级汉语言文学专业学生

若向人介绍新疆喀什,我总用这三个词:“富饶”“热情”“历史悠久”。它们不是空洞的标签,而是我血脉里的记忆。外公的故事,尤其是他与塔里木河的故事,为这三个词注入了灵魂。

上世纪六十年代,19岁的外公去支援塔里木河。当时中苏关系恶化,条件艰苦,技术简陋,他一次次踏入冰冷的河水,用单薄身躯探测数据。当时粮食极度匮乏,口袋里仅有的一个馕,便是他一天的食粮。他说,其他粮食要留给群众,让女人和孩子吃饱。在饥饿与寒冷的双重折磨下,他和来自天南地北的人们,凭着对这片土地最质朴的热爱,硬是驯服了狂暴的河水,建起了塔里木河水坝。洪患平息,人心安定,他的腰腿却落下永久病痛,在2016年被旧疾带走。从始至终,他都没有一句抱怨,只留下两个字:“值得。”

这“值得”二字,重若千钧。它让我懂得,家乡的“富饶”,不仅是瓜果与矿产,更是外公这辈人精神深处的丰饶——毫无保留的奉献。而“热情”,也不止于待客的奶茶与手抓肉,更是这种为了素不相识的“大家”而燃烧自己的生命热度。塔里木河水坝,以及喀什从遍地土坯房到高楼林立的巨变,正是这无私的热忱与古老土地碰撞后,结出的最甜果实。它的“历史悠久”,也因此不仅是丝路遗迹,更是一代代人用生命续写的新篇章。

后来,家里人抓住了喀什古城旅游发展的机遇,将老宅改成民宿,吃上了旅游业的“热羹”。这何尝不是在外公他们开拓的安定与繁荣基础上,新一代对美好生活的勇敢追寻?仍记得家里珍藏了一张旧照片,那是1993年外公在喀什疏附县考察时留下的,背景是低矮楼房和零星电动车,而如今,那块土地上已然矗立起崭新的单位大楼,成为了母亲工作的地方。照片内外,仅相隔30年,却俨然两个世界。

我来到成都求学,乘坐飞机穿越曾令外婆探亲耗时1个月的辽阔疆域。在成都,我体验到了无人驾驶汽车的科技便利,也通过视频通话消弭千里之隔。时代浪潮奔涌,改变着人们交往的方式与生活的面貌,而在无人知晓的角落,千千万万个如外公一样的人献身祖国建设,他们的青春沉入河底,化为河床,托举着水流奔向远方。

今年也是新疆维吾尔自治区成立70周年,若在此刻,要对祖国说一句话,我想说的是:天山雪,塔里木河与胡杨守着新疆的安稳,时代的接力棒交到青年手里,我们必将走好新一代的“长征路”。

传承文化星火 抓住手影戏的指尖微光

李佳晟,电子信息与电气工程学院2025级通信工程专业学生

我是绵竹人,从小接触民间传统美“非遗木版年画,被中华优秀传统文化的底蕴深深吸引。但那时的我,只是对民间的娱乐方式充满好奇,对长辈口中的“非遗”并没有明晰的概念。

在以李子柒为代表的网络红人的宣传下,“非遗”与现代生活紧密结合。通过创新“非遗+”模式,如“非遗+旅游”“非遗+文创”等,“非遗”项目不仅在文化传承上发挥重要作用,还在乡村振兴、文旅融合等方面展现出巨大潜力。谈起“非遗”,大部分人可能会联想起打铁花、香火龙、皮影……而手影戏似乎已渐渐被人们淡忘。

我与手影戏结缘于小学一年级的一次社团课上。手影戏非遗传承人向英老师带着她的团队走进演播厅,灯光渐暗,一束光突然落在幕布上,原本空荡荡的布面,竟随着几只手的晃动,跳出了兔子的长耳、老鹰的翅膀、小狗的尾巴。一双巧手、一点微光,就能让简单的影子化作飞鸟、走兽、人物。那时的我踮着脚,盯着幕布看呆了,殊不知,学习手影的种子已然在我心底悄悄萌芽。

热爱是我学习手影戏的原始驱动力,也是向英老师的收徒标准。指尖的弧度要准,手腕的力度要稳,连光影的角度都要反复调整,直到每只“动物”都能在幕布上“活”过来。所谓“台上十分钟,台下十年功”这看似简单的动作,要想做得准确又灵动,少不了成百上千次的机械练习。我挤出课余时间向老师“取经”,顶着酷暑反复排练,最终受邀录制江苏卫视的一档节目《了不起的孩子》,将“拯救地球,保护环境”的主题以手影戏的方式呈现,让手影戏亟需传承的声音被更多人听到。

互联网浪潮奔涌向前,越来越多曾藏于岁月深处的非遗技艺,正借着短视频之力被大众熟识,传承人的坚守之声也愈发清晰。已是花甲之年的向英老师仍目光炯炯,为手影戏传承奔走不息,这份执着让我深受触动。

作为“Z世代”青年,我不仅要在校园里搭建“非遗”传播的小天地,让同龄人体会古老技艺的匠心与温度,更要以“热爱”为帆,以“传承”为舵,借互联网的力量为手影戏续航,让这缕指尖流转的微光,在新时代绽放更亮的光彩,让这份中华优秀传统文化,真正被看见、被记住、被热爱。

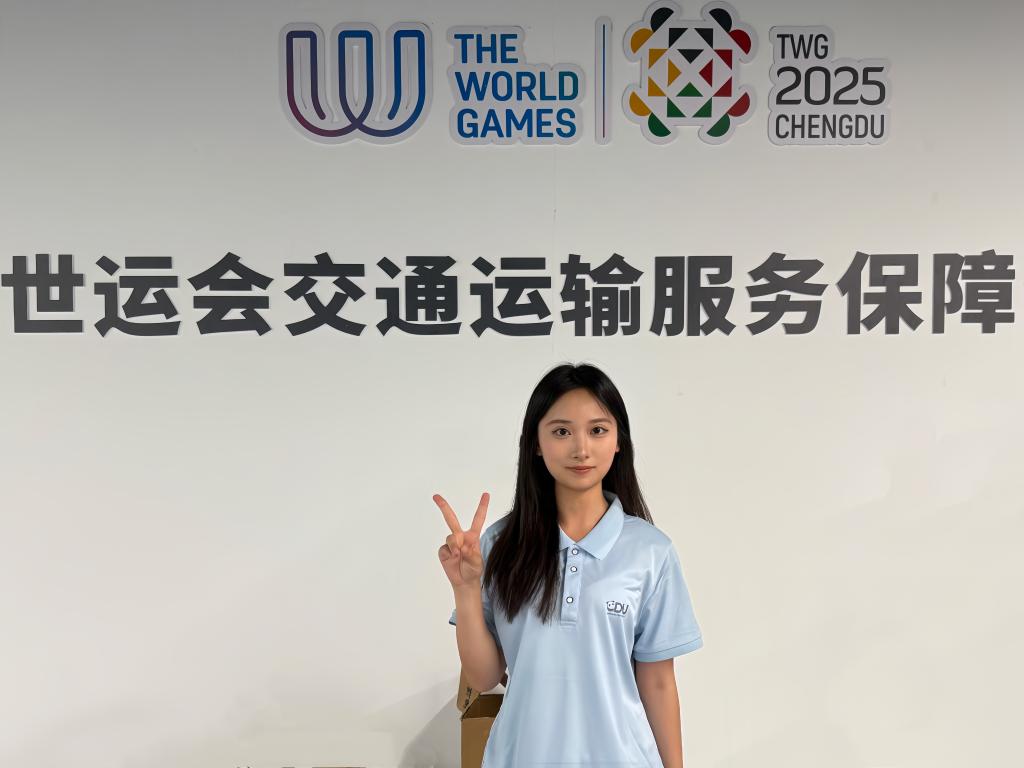

“小青椒”是中国形象的窗口 “中国温度”的代言人

姜诗雨,世运会交通调度中心志愿者,建筑与土木工程学院2023级工程管理专业学生

成都世运会是中国大陆首次举办世界运动会,也是继2023年成都大运会后,中国西部地区再次举办国际综合性运动会。作为交通调度中心的一名“小青椒”,成都世运会是一次我将镌刻于心的成长蜕变,更是祖国综合实力提升的生动注脚。

最初报名志愿者,是源于一颗想回馈社会的心。积累了2年志愿服务经验,让我在看到世运会招募通知时,毫不犹豫地抓住了这次挑战与突破自我的机会。为胜任工作,我先后参加十余场培训,从通识知识到交通调度技巧,再到应急处理策略,每一项学习都让我离“合格”的志愿者更近一步。

赛会期间,协调多方资源以应对复杂交通状况的挑战层出不穷,曾让我倍感压力,但当我将所学知识运用于实践时,我深刻认识到,“小青椒”不只是志愿者头衔。最难忘的是帮助一位外国运动员的经历,当时他因故错过大巴车,如果不及时前往赛场,可能会耽误比赛。在近40度的高温下,我先用英语安抚他的情绪,再迅速协调工作人员调取备用车辆,引导他上车,不知不觉中,汗水浸透了后背。他在上车前,转身对着我们笑着挥手,用不太流利的中文说“谢谢你”,看着他胸口的熊猫徽章,我既自豪又感动——我的小小举动,竟成了展示中国温度的窗口。

通过世运会,中国的发展成果得以更全面地向世界展示。赛场上,中国运动员用汗水浇灌梦想,用热情点燃赛场,以64枚奖牌的佳绩位居奖牌榜榜首;世运村里,“非遗”成为抢手的“社交密码”,人工智能提供全天候的向导服务,这场面向全球的“科技+文化”盛宴频频“出圈”;赛事后,越来越多外国游客开启说走就走的中国之旅,享受“票根经济”的便利,感受中华优秀传统文化的魅力。

如今,站在抗战胜利80周年的节点,世运会的和平氛围更显珍贵。先辈们用热血换来的安宁,成为我们与世界友好对话的土壤。“国家发展”不再是宏大的词汇,它化作我脚下的路和肩上的责任,也化作我未来的方向——继续参与社会志愿服务,在国际交流中讲述中国故事,传递中国声音,展现中国力量。